2025年07月29日《渭南日报》01版题:在渭南,“焊”卫“中国智造” 讲述人:全国先进工作者、陕西铁路工程职业技术学院焊接实训教师 叱培洲

时间:2025-07-29浏览:10设置

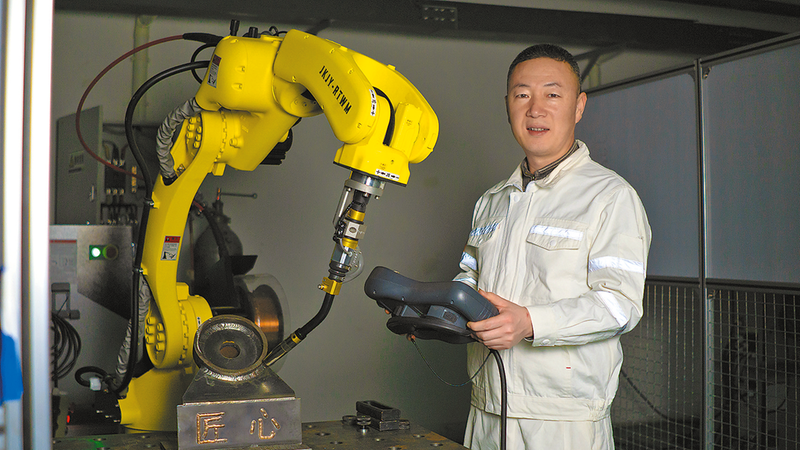

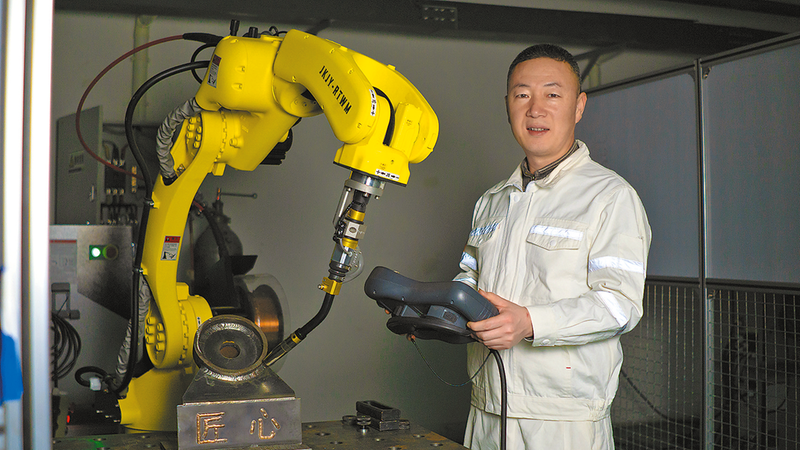

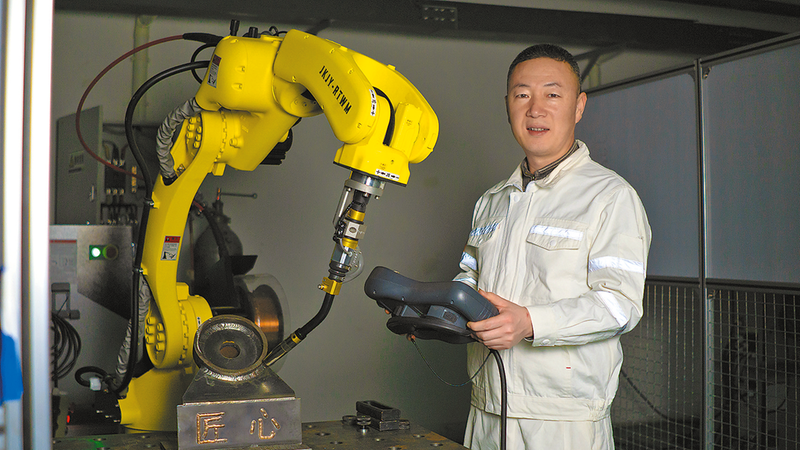

在陕西铁路工程职业技术学院焊接综合实训基地,叱培洲正在焊接机器人工位前展示智能焊接的应用。 本报记者 郭艳 摄

在陕西铁路工程职业技术学院焊接综合实训基地,叱培洲正在焊接机器人工位前展示智能焊接的应用。 本报记者 郭艳 摄

有人说,没有焊工,就没有神舟飞天、蛟龙入海,没有万吨巨轮、高铁汽车,没有摩天大厦和我们的美好生活。中国经济高速发展的背后,焊工是实打实的“隐形英雄”。

我叫叱培洲,是一名焊接实训教师。今年有幸走进人民大会堂,佩戴“全国先进工作者”奖章,接受党和国家领导人检阅,聆听习近平总书记教诲,心潮澎湃。这是至高的荣誉,更是千钧的嘱托。

30年前,我还是个初出茅庐的焊工。弧光灼得双眼整宿流泪,滚烫的熔渣钻进领口、袖管,在皮肤上留下烙印。忘不了蜷缩在1立方米的逼仄空间,借镜子找出死角焊口;钻进电厂锅炉“黑肚子”,飞舞的煤灰呛得喘不过气;悬吊在50多米高空,像壁虎般摸索大半个月,创新出的“推焊法”攻克行业壁垒;掀开面罩,钢针似的铁屑刺入眼球;还有那比头发丝还细的玻璃纤维碎屑扎满全身……

那些年,我几乎跑遍了全国各类火电、核电、水电、石化、航空航天企业。当参建的20余座电站点亮万家灯火,当4万多道焊口托起国家能源命脉,当总装机容量超过3个葛洲坝的电力洪流驱动发展巨轮,当一次次消除隐患、挽回上亿元损失……每一次闯关,都让我对这份职业的敬畏与热爱更深。

新时代浪潮奔涌,国家呼唤更多高技能人才,我的“战场”悄然延伸:编教案、写论文、带徒弟、当裁判……

2016年,我来到陕西铁路工程职业技术学院。我告诉年轻的追梦者:别小看焊接这份工作,它不仅是谋生的手艺,更是托起大国重器的筋骨、复兴民族伟业的基石。在这里,各种金属材料在我们手中“开花”“作画”“写字”;笨重的铁疙瘩在焊花里熔化、塑型,变成播种机、坦克、高铁、飞机、火箭等模型。学子们在弧光照耀下长大、成熟,技能报国的理想也慢慢烙在他们心中。

依托学校高技能人才建设平台,“叱培洲焊接技能大师工作室”建设成为教育部、人社部双认证的国家技能大师工作室。做科研项目、建实训基地、开展各类技术技能服务、承办职业技能大赛……这方天地,早已超越讲台,是工艺创新的苗圃,是协同育人的熔炉,更是服务家乡产业的“桥头堡”。

时代在变,技术日新。这些年,渭南的企业从“星星点点”到“集群生长”,从“传统加工”向“高精尖”攀登,对技能人才求贤若渴,这正是我和工作室扎根家乡的价值!

我们坚持“以训促教、以赛促教、以研促教”,把课堂、岗位、竞赛、证书拧成一股绳,携手装备制造、能源化工、电力建设、航空航天、核工业等领域的“国家队”,将最前沿的技术、最真实的问题带进校园,共同打磨新时代工匠。看着学徒一个个成为各大企业的技术顶梁柱、国家级高级技能人才,我知道:渭南土壤里生长的“金刚钻”,正在磨亮“中国智造”的锋芒!记得为啃下我市某企业燃煤锅炉温度监测数据不准这块“硬骨头”,我们团队泡在车间反复试验。当新工艺的应用,创造出巨额效益,那份成就感,至今想来都让人心头灼热。

近5年,42项专利,20项科技奖项,为30多家企业和院校解决了50多项技术难题……这些数字背后,是无数个晨昏的坚守,更是我们职教人对“把论文写在祖国大地上”、响应国家“发展新质生产力”号召最炽热的回应。

我的梦想很小,在家乡的土地上,焊好经手的每一道“焊缝”,用毫厘不差的精度,扛牢安全重托;我的梦想很大,让精益求精的匠心在千万车间扎根生长,“焊”卫更多渭南智造、陕西智造、中国智造。

(本报记者 郭艳 采访整理)

在陕西铁路工程职业技术学院焊接综合实训基地,叱培洲正在焊接机器人工位前展示智能焊接的应用。 本报记者 郭艳 摄

在陕西铁路工程职业技术学院焊接综合实训基地,叱培洲正在焊接机器人工位前展示智能焊接的应用。 本报记者 郭艳 摄 在陕西铁路工程职业技术学院焊接综合实训基地,叱培洲正在焊接机器人工位前展示智能焊接的应用。 本报记者 郭艳 摄

在陕西铁路工程职业技术学院焊接综合实训基地,叱培洲正在焊接机器人工位前展示智能焊接的应用。 本报记者 郭艳 摄